麒麟舞

海丰麒麟舞是广泛流行于粤东海丰县境内的一种民间舞蹈,已存在200多年历史。

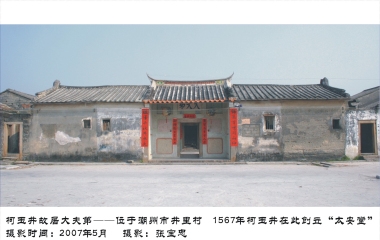

海丰麒麟舞与中国武术和当地自然环境有很深的渊源。明代名将俞大猷、戚继光于海陆丰抗倭,即在民间传授俞家棍和藤牌阵;清乾隆年间,落难而来的少林寺武师,也于此传授武术而形成了圆山拳,舞麒麟于是成为练武者强身健体的重要方式,并逐渐衍变为麒麟舞表演。而海丰地处沿海,古来多台风、海啸、地震等自然灾害,民间以麒麟神兽能消灾祛难保平安,麒麟舞也随之兴盛起来。

海丰麒麟的造型分为有须和无须两种,对此当地有两个说法:一与麒麟的成长有关,即麒麟第一年落地不带须,第二年可带黑须或红须,再往后则要换白须;二与舞麒麟队的武术源流相关,即拳(法)本地自创自传的不带须,外地传入的则带须。

海丰麒麟舞通常以农村的晒场、空地为表演场所。由一人舞动麒麟头,一人牵动麒麟尾,在大锣、大鼓、大唢呐伴奏下,先向天朝拜三下,接着绕圆场和朝东南西北四个角落觅食,然后便在场地中间起舞,表演打滚、舐脚、洗须、咬骚等风趣动作及喜怒哀乐情绪。但不同麒麟队的表演形式也有差异,最明显的为有的仅是单纯的舞麒麟道具,而附城镇圆山村的青麒麟舞,却有两个引舞人参与,一个戴着狰狞的面具(傩戏的面壳)扮成魁星,手提仙拂,不时扰弄麒麟;一个头戴哪吒帽,背挂宝剑,手提绣球,不时同麒麟玩耍,使麒麟因受刺激而表演得更为生猛活泼,舞蹈也因更具情节性而更为生动引人。传统海丰麒麟舞还以名为“搬五彩”的全套武术表演作为后半部分,包括棍术、拳术、刀术、尖串和辗藤牌等,最后以舞麒麟头鸣炮参拜的仪式结束。

海丰麒麟舞的配乐主要为古朴粗犷的吹打乐,当地又称锣鼓大吹,常用的曲牌有【吃四门】、【咬骚】等。锣鼓队位于表演场地的正方,身后标旗高扬,彩旗飘飘,嘹亮的吹打与缤纷的色彩与麒麟舞表演交相辉映,相得益彰。

海丰麒麟舞对南粤古代民间舞蹈艺术的研究具有重要价值,2008年已被选入第二批国家级非物质文化遗产名录。但由于多元文化及其样式的增多,年轻一代欣赏趣味的改变,表演正在日益锐减,其独特的表现形式和富有浓厚地方特色的伴奏音乐等正濒临失传的边缘,应重视予以抢救和保护。

名录推荐

佛山木版年画

2019-06-25

惠东渔歌

2017-04-17

传统中医药文化(陈李济传统中药文化)

2017-04-16

中医传统制剂方法(太安堂麒麟丸制作技艺)

2017-04-14