跳花棚

跳花棚又称跳棚、高棚舞,主要分布于化州市石湾街长尾公村、卷塘尾村等地。据史料记载,明朝末年跳花棚已在此地流传。但关于起源有两种说法,一说该舞的师祖为长尾公村的陈宝学、李德胜;二据同是该村的姚姓后人讲述,跳花棚是由姚氏七世祖从福建蒲昌硃机巷大井头村迁居化州时传入的,现尚存60年前抄自清代跳棚“科本”的手抄本,完整记录了跳花棚的全过程和所有舞蹈动作,是研究传统跳花棚衍变发展的宝贵文物资料。

化州跳花棚是傩舞的一种表演样式,在每年农历十月小雪至大雪期间择日举行。跳棚傩祭当天,设跳棚台供奉康皇神像,先由道士主祭,接神安座,求神还愿,祈佑风调雨顺,物阜民安,接着便开棚门进行跳花棚表演。

跳花棚有固定的“科本”(演唱台本),共分为接神、安座、开棚门、小孩儿、道叔、秀才、后生唱歌、依前、陈九、锄田、钓鱼、判官、监棚、送虫、量棚、八仙、拆棚、独脚和尚等十八科(场),基本形式是一边舞蹈,一边吟唱。跳棚时,舞者分别戴上樟木雕的36个不同角色的面具,有身份姓名者为道士、陈九、判官、关公、三娘等等,除两副面具上有双角外,其余均与戏曲中的道士、生旦等人物脸谱相似。表演按18科顺序进行,其中以道叔科的歌舞最多,由两个道公演唱,内容多为农事耕耘、男女情趣、祈神保佑等。重要舞段则是跳纸钱,由傩面角色纸钱一人主跳,有撇里撇外、跪斗、转身托腮、垃乱抛果、指月、磨谷、斩手、踢球、插花等9个动作。接着,俗叫“七鬼仔”的2个道公和耙头、沙刀等5个傩面角色,便走上跳棚台,在四个方位,把纸钱的9个动作蹲着重跳一遍,俗称“跳四门”,是最能体现跳花棚特色的舞蹈程式。最后由身着道袍的“独角和尚”边独脚单跳,边喃喃吟诵,在锣鼓、鞭炮齐鸣中结束跳棚。

跳花棚的伴奏以打击乐为主,包括堂鼓、中钹、高边锣、高音叮等,也偶用唢呐、二胡和秦琴,另场外还有带歌词的《鬼仔调》伴唱。

化州跳花棚祭神酬神仪式气氛浓厚,道公成为舞蹈的中心角色,还有不同的傩面角色和行当,是傩文化与农耕文化的结合,古老的傩舞和道教舞蹈的融合,也是傩戏与傩舞相互渗透的一种变体,对研究傩文化与民俗、宗教、农耕社会关系与傩舞自身的流变,均有重要价值。

由于历史原因,化州跳花棚曾一度遭到严重摧残,表演的面具、道具、服饰、文字资料几乎丧失殆尽,收集整理工作尤为重要。但目前又面临年青一代文化观念改变,承传可能断层的重大挑战,急需开展抢救和保护工作。

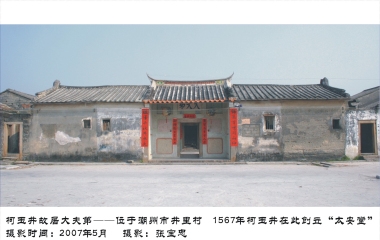

- 项目图片

名录推荐

佛山木版年画

2019-06-25

惠东渔歌

2017-04-17

传统中医药文化(陈李济传统中药文化)

2017-04-16

中医传统制剂方法(太安堂麒麟丸制作技艺)

2017-04-14