龙舟制作技艺

地处珠江三角洲水乡的东莞市中塘镇,龙舟竞渡的民间传统习俗历史悠久,盛况绵延,曾被中国龙舟协会命名为“中国龙舟之乡”。当地龙舟制作兴于龙舟竞渡,始于清代康乾盛世,至今已有200多年历史。现分布于斗朗村、马沥村和东向村,共有龙舟制造厂8间,年产龙舟近百条,为全省之冠,制作技艺主要由斗朗村的霍氏家族传承,自20世纪初以来,已有三代传人。

中堂龙舟制作有大头龙舟和鸡公头龙舟两大类,以大头龙舟为主,也最具代表性。其主体结构分龙头、龙尾、龙骨、隆肠、冚板5个部分,制作流程有15个步骤,依次为选底骨(龙骨)、起底(钉、起蝴蝶底)、起水(拗弯龙骨,使呈流线型)、打水平(中线定位,平衡蝴蝶底)、转水(安装挡水板)、做大旁(合舟两侧,也称钉花旁)、做横挡(舟排骨)、做坐板(划手坐位)、安龙肠、加固中肠(用竹片加固坐位于龙肠,也称抓篾)、上桐油灰(填充船板之间的缝隙以防漏水)、刨光、涂清漆(扫柚油使舟光滑)、制作安装龙头、安装尾舵,整个过程约需时6至7天。龙舟早期以格木制作,因造成船体重,舟行阻力大,曾改用松木,近十多年又再改用杉木,重量轻,吃水浅,舟速快,因底骨为整条龙舟的主骨,故须选用垂直的大杉木为材料,且不能超过2条。除了主体,还须配以木桡、龙艄、龙船鼓、双铜锣、龙棍及龙旗等饰物,才能构成一条完整的龙舟。

中堂大头龙舟有大型、中型、小型三种规格,大型舟长28.5米,可载28排划手56人,加上跳头、锣鼓手、梢工共约60人。其造型特点是船身狭长,两头翘起,线条优美,潇洒流畅,尤其龙头硕大,高高跷起,气宇轩昂,显威武雄壮之姿,有赛龙夺锦之势,故称大头龙舟。中堂龙舟制作技艺精细,自成一家,所制龙舟风格独特,极富象征意义,深受珠三角水乡乃至西江、北江流域民间的喜爱,2008年已入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

由于年轻一代审美取向的变化,许多人对承传龙舟制作技艺缺乏兴趣,近几年中堂龙舟制作技艺已临人才奇缺的困境,如不采取有效保护措施,将有失传的危险。

名录推荐

佛山木版年画

2019-06-25

惠东渔歌

2017-04-17

传统中医药文化(陈李济传统中药文化)

2017-04-16

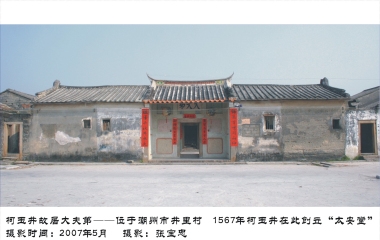

中医传统制剂方法(太安堂麒麟丸制作技艺)

2017-04-14