粤曲

粤曲是广东地方说唱曲艺,流行于广东、广西粤语方言区、港澳地区以及海外粤籍华侨聚居地,采用粤方言演唱。粤曲注重唱功,不长念表,唱腔分大喉、平喉、子喉三大类;音乐性强,曲调优美,曲牌板式极为丰富,以梆子、二黄为主,以木鱼、南音等地方歌谣和小曲小调为辅。伴奏乐器众多,主要乐器组合有以二弦、月琴和短喉管为核心的“硬弓”组合和以高胡、琵琶、扬琴和长喉管为核心的“软弓”组合,以及椰胡、筝、洞箫、唢呐和打击乐器等,并吸收了小提琴、吉他、萨克斯等西洋乐器。表演形式多样,除传统的清唱外,还有说唱、弹唱、表演唱、小组唱、小合唱、彩唱等多种形式。

东莞是粤曲的重要发祥地之一,素有“曲艺之乡”的美誉。早在明代,东莞地区就广泛流行说唱曲艺,清末民初,逐渐形成具有本地特色的粤曲艺术。现今麻涌、道滘、中堂、虎门、大朗、长安、东坑、万江、厚街、石龙、高埗、莞城等镇街仍然保留着浓郁的粤曲演唱风习,在册的曲艺社、私伙局达 400多个,活动人数近万人。麻涌、道滘、中堂三镇被评为“中国曲艺之乡”,集中体现了东莞粤曲群众性活态传承的特点。

东莞粤曲创造并保留了一大批优秀曲目,其中《竹林小记》《武宗游幸事》《卧龙走国》《鸳鸯壶》《六国大封相》等是传统民俗活动的经典曲目。《一张白纸告青天》则是 1909年以来,以醒天梦剧社为代表的曲艺团鼓励国人奋起救国而创作演唱的经典。新中国成立以来,东莞粤曲积极创作符合时代主题的优秀曲目,《刘胡兰》《洪湖赤卫队》《六号门》《欢迎入社》《红船颂》《泡桐树下忆书记》《木鱼情歌》《旗峰春晓》等皆展现出与时俱进、开拓创新的特点。

东莞粤曲名家辈出。陈天纵、丁公醒、何非凡、陈笑风、林家声、卢启光、林榆、黄不灭、黄壮谋、万霭端、陈锦荣等莞籍名家,创造发展了粤曲的音乐与唱腔,形成各具特色、各领风采的唱腔艺术,为广东曲坛留下了宝贵的艺术财富,其中尤以何非凡为代表的凡腔、丁公醒与陈笑风的风腔、林家声与卢启光的锦腔最具影响。曾师马、周自涛、温池、方正年、陈映荷、叶柏年、吴志滔、黄日辉、曾镇安等本土名家,以及石龙黄氏、望牛墩陈氏、道滘叶氏、麻涌曾氏等粤曲世家,丰富了东莞粤曲的本土内涵,并培养了大批粤曲艺术家,为东莞粤曲的对外传播与世代传承作出了巨大贡献。

东莞粤曲是广东曲艺与岭南文化的重要代表,从一个重要的侧面反映着广东社会的政治、经济和文化,对研究包括东莞在内的岭南地区的社会生活、风土人情、文化观念的发展变化,以及岭南戏曲曲艺的艺术发展与传承具有不可替代的价值和意义。

名录推荐

佛山木版年画

2019-06-25

惠东渔歌

2017-04-17

传统中医药文化(陈李济传统中药文化)

2017-04-16

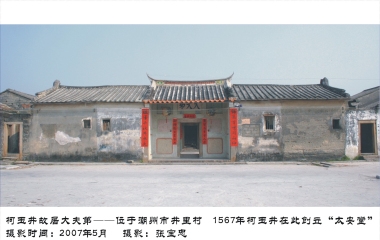

中医传统制剂方法(太安堂麒麟丸制作技艺)

2017-04-14