装禾虫习俗

禾虫是海洋潮间带生物。珠海市斗门区的莲洲、白蕉、斗门等镇位于西江出海的咸淡水交界处,自古有装禾虫的水上作业,并且形成相关的生产习俗。清代屈大均《广东新语》云:“禾虫,状如蚕……禾虫自稻根出,潮长浸田,因乘潮入海。日浮夜沉,浮则水面皆紫。”每年农历四月和八月初一、十五大潮时,就是禾虫捕捞的黄金时段,珠海民间俗称为“禾虫造”,除有虫体最肥美的“正造”、丰收的“大造”之外,还有黄瓜、荔枝上市时的“黄瓜虫造”“荔枝虫造”等。“装禾虫”的传统工具叫“禾虫箩”,由麻线手工编织而成,再用薯莨汁加蛋清染晒,使其更结实而不易折断。从清代屈大均《广东新语》中可见,这种工艺早已被广东沿海疍民应用在织物之中,是重要的疍民风俗。

自古以来,粤人有食禾虫的传统。除鲜食外,民间还制作成禾虫干、禾虫饼、禾虫酱、禾虫油,俗称“四宝”,是逢年过节的馈赠佳品。以此烹制各具特色的菜肴,成为粤菜菜系的组成部分,兼以各类禾虫食材不同的食疗功效,构成整套的禾虫食俗。

历代文人把禾虫作为民间风物载入笔记,采风吟咏入诗,不胜枚举。清代诗人黄延彪《见食禾虫有感》诗云:“一截一截又一截,生于田陇长于禾。秋风鲈鱼寻常美,暑月鲥鱼亦逊之。”如今在珠海的传统禾虫产区,还流传许多与禾虫相关的谚语、歇后语,譬如民谚“戆佬等禾虫”“手急眼快装禾虫”,歇后语“禾虫爆浆——发烂”等。再有与禾虫相关的咸水歌也在民间以口头方式演绎至今。

装禾虫习俗在珠海市斗门区由来已久,进而衍生的工艺、美食、文学、艺术文化习俗影响深远,在粤港澳大湾区有广泛的文化认同,对于构建和谐社会具有重要的现实意义。

名录推荐

佛山木版年画

2019-06-25

惠东渔歌

2017-04-17

传统中医药文化(陈李济传统中药文化)

2017-04-16

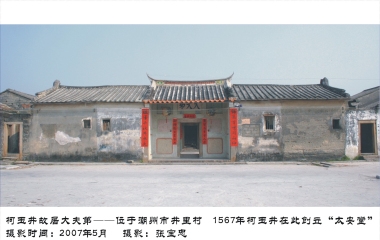

中医传统制剂方法(太安堂麒麟丸制作技艺)

2017-04-14