【文心笔谈】“我在文化馆学写作” 系列活动举行

2023年3月25日,“文心笔谈——我在文化馆学写作”系列活动在广东省文化馆举行,40多名文学和写作爱好者聚集在一起,与广东本土著名作家陈思呈共同探讨如何用自己的笔触书写故乡。

关系是写作中最迷人的,写故乡最终也是写和故乡的关系

思呈老师说,她始终认为,关系是写作中令她最着迷的地方,所以在对故乡的写作中,无论是写美食、风物还是回忆,最后还是要回到关系上来。

她以几本书为例,讲述作家是如何看待人与故乡的关系。比如张爱玲《半生缘》中的世钧和钱钟书《围城》中的方鸿渐,他们的相似之处在于都很少和父母长时间相处,因而和故乡的距离是很远的,受故乡的影响并不多。但《半生缘》里另一个人物翠芝的命运,则和她的家庭密不可分,那是一种长期的、绵延的,难以痛快、难以切割的痛苦。

鲁迅的《故乡》对故乡的观察则很犀利。这个故乡不是沈从文的故乡,不是汪曾祺的故乡,这是一篇没有乡愁、没有闲情逸致的故乡,这是一篇面向中华民族发言的小说,这个故乡就是中国。

她还谈到了契诃夫、茨威格、奥兹等外国作家笔下的故乡;还有用温馨的笔触去构建和故乡关系的作家,比如邓云乡的《京都散记》。

习作点评:像讲故事那样推动情节发展

共有17名学员提交了上节课布置的习作,思呈老师首先点评了部分学员的习作。她提出,每个学员对故乡都有非常细节化的记忆,这是写好故乡的基础。但如何把这些细节以文章的方式记录下来,关键在于要像讲故事那样去推动情节发展。

田佩玲同学描写了家乡罗平的观音阁井水,还有榨油车间蒸汽锅炉排气产生的汽笛声。那是上世纪七八十年代,手表并不普及,当时有人挑井水在街上卖,人们听着蒸汽锅炉排气的汽笛声来计算时间。思呈老师认为这一篇选材及角度佳,可以继续往深入写;作者十五写的《故乡小记》真实生动,细节描写生动细腻,比如刚到外婆家的那个场景描述让读者身临其境,但主题有点涣散,不如聚焦“大黑鸡”这一点来描写;《大姑》这一篇令人百感交集,是非常典型的乡村人际关系的缩影,但是文章略省笔墨,没有写清楚后面大姑是如何消解作者心中的负面形象。

故乡小记

作者:十五

记得小时候,有一年,终于等到了学校放暑假,我内心无比的高兴。作为当时还是小学生的我,每年暑假都会回到乡下的外婆家。在那个山沟沟的小县城里,自由自在、无拘无束的疯玩。

跟着司机小舅舅的大货车,历经四个小时的盘山公路,再经过一个山峪,大货车缓缓的进入了县城。把我放在外婆家的门口,小舅舅就不得不把挡住道路的大货车开走去送货了。

我背着放着几件换洗衣服的行李包,走进外婆家院子的门廊,转过走廊,天井下的院子空空的,一个人都没有。“当当当……”的声音从后院传过来,我走过前院,走进后院,看到外婆在给鸡剁白菜,我大声的喊了一声“外婆!”

外婆看到我,高兴极了,立刻放下手里的活计,起身迎接我。外婆是一九一几年生人,当时已经七十多岁了,瘦小的外婆梳着光滑的发髻,穿着碎花黑上衣,黑裤子,稍有摇晃的向我走来。外婆是个耳背的小脚老太太,在她出生的那个时代,被无情的世俗胁迫着裹了小脚。外婆大笑着把我迎进房间,放下背包,我沿着炕沿坐下,外婆说:“你放暑假了啊!”我高兴的说:“嗯啊!外婆你在做什么呢?我听到当当当的响。”“家里养了几只鸡,给鸡剁食呢!那个,你到院子里注意点,不要去逗鸡,咱家的大黑公鸡叨人呢!”外婆说。听外婆说着,我心里半信半疑,“鸡还能有多厉害?”我不解的问。外婆笑了:“你小心点吧!”

收拾好行李,吃着外婆给我煮的香甜玉米,我溜达着就出了房间来到院子,这时候一个白羽红冠的母鸡,跑到我跟前啄起我刚刚掉在地上的玉米粒来,我一看,哎呀,它啄的一下一下挺好玩的,于是又掰了一些玉米粒洒在地上。看着它吃,我又不断的开始拨玉米粒了,忽然一下,我感觉一团黑风吹到了我的脚下,定睛一看,一只又高又大,全身漆黑的闪着光彩的大黑公鸡突然就在我旁边。此时,它竖起火团一样的鸡冠子,张开长长的翅膀,突然向我冲了过来,说时迟那时快,我立刻沿着院子里的台阶跑了起来,大公鸡毫不犹豫的追在我的后面,“天啊,这就是外婆说的大黑公鸡吧!”我心里想着,当时我害怕极了,我在院子的天井下转着圈的拼命跑,大黑鸡呼啸着它腿上的长毛紧随其后的追着我跑,哎呀,我感觉全身的血液在凝固,肌肉在紧绷,我害怕的不知所措起来,只能低着头跑呀跑,那只大公鸡毫不松懈的紧紧跟着我跑,我感觉我没有力气了,我快坚持不住了,我穿过天井,跑向外婆的房间,我立刻大喊:“外婆啊,救命啊!”,外婆听到了我的喊声,立刻迎向我,我一脚跨过了屋子的门槛,另外一只脚刚刚从地面抬起,就感觉脚脖子好疼,回头一看,大黑鸡的嘴正叨在我的脚脖子上,外婆赶紧来救下了我,赶走了大黑鸡。坐在外婆屋里的炕上,我喘着粗气,惊魂未定。外婆笑哈哈的倒了一碗水给我说:“没事啦,不用怕了,不是跟你说了不要去逗鸡吗?”我委屈的带着哭腔说:“我没逗大黑公鸡,我就是给白鸡吃了点玉米!我哪里知道大黑鸡会看到呀!”等我喝着水,缓过神来一看,我那护着脚脖子的裤子腿上一个小洞赫然在目。外婆拿了一个苹果给我,然后和我一起坐在炕上,给我边缝裤子边给我讲大公鸡的故事,原来大公鸡已经把家里的表哥表姐表弟各个都追了个遍,全都吓的到处乱跑,连舅舅们也不敢招惹这只大黑鸡,大黑鸡只有对外婆不叨,可能是因为外婆每天给它们做饭喂它们吧。外婆说,连进家里串门的亲戚,也被大黑鸡追的满院子乱跑,有的邻居来借板凳,大黑鸡硬是追着人家叨,最后邻居根本没敢拿板凳……外婆讲着大黑鸡的趣事,我笑的哈哈哈。

整个假期我再也没敢给鸡喂任何东西,每次看到大黑鸡我都躲的远远的。疯狂玩耍的暑假转瞬即逝,我告别了外婆,回到了城市,继续开始了小学生活。后来听说,外婆家的大黑公鸡,被给到舅妈的亲戚家,成为了盘中餐。此时我竟然感受到了惋惜,有点想念那只大黑公鸡。

罗平往事

作者:田佩玲

之一:观音阁凉水

“凉水,凉水,观音阁凉水……”上个世纪六、七十年代,每逢街子天(赶集日),总有位壮汉,挑着一担观音阁井水,穿梭吆喝于熙熙攘攘来自四乡八里的人群中。只要口渴了,淳朴的赶集人不分你我,拿起桶里的葫芦瓢,舀一瓢清冽甘甜的泉水仰天一饮而尽,那真叫一个畅快淋漓!抹抹嘴,交给挑担者一分钱,感激地一笑离去……

沧海桑田,斗转星移,当年供半个罗平县城百姓每天挑水回家炊饮洗漱的观音阁水井早已不见踪影,只有记忆中的那一泓清泉水,滋润着那个岁月里人们的心田。

之二:三点四十五

“烟囱响了!该拢火(即生火)做饭了......”。上世纪五、六十年代及之前出生的罗平人大概都不会忘记,彼时每天下午3:45分响彻县城上空的汽笛声。

作为罗平经济支柱产品之一的农作物,几十万亩油菜在百姓们为温饱而奔波尚不知菜花节为何物的年代,默默无闻地经历了盛花期、结籽期后找到了自己的归宿----罗平榨油厂榨油车间。在这里千军万马欢蹦乱跳的油菜籽们变身为乌金般的液滴,浓香喷鼻的粗榨菜籽油时称香油,随着汽笛声问世,随后将进入罗平千家万户的灶房。不止罗平,附近几个县市的百姓都慕名而来,在罗平的街子天,购上几瓶香喷喷的菜籽油,以补充计划经济时期每月菜油配给的不足。

当时手表尚为稀罕之物,而榨油车间蒸汽锅炉排气产生的汽笛声则成为罗平百姓的报时闹钟。汽笛逢工作日每天下午三点四十五响一次,五点再响一次,提醒人们该做饭了,该下班了......偶尔一天汽笛没响,不知多少人误了事。

有谁记得这汽笛声声消失于何年何月呢?

之三:溪水为什么变蓝了

过了印刷厂,从十字街往右转,走几十米便到了罗平织染社。每逢街子天,织染社门口便支起两口直径约两米的大铁锅,锅下是燃烧的木材,锅里则沸腾着染液,一锅黑,一锅蓝。赶集的乡亲们将自裁自缝的白土布衣服及一毛钱,交给织染社工作人员,看着他们在衣扣上绑上一条写着名字或编号的布条,再把衣服扔进沸腾的大锅。

工作人员手持长木棍,不停地搅拌着锅里的衣服,半小时后挑出来搭在一旁竹竿上。乡亲们该办事的办事,该赶集的赶集,忙完了再来领取自己的衣服。这时一些刚出锅的衣服还嘀嗒嘀嗒地滴着藏青色的染液,必须拿到旁边的小溪里清洗,罗平话称摆摆。直洗到拧出的水接近无色方带回家晾干。于是这条藏青色的小溪由织染社流出,流经白腊街,浩浩汤汤到了罗平幼儿园后面进一中的小路旁,颜色才慢慢淡去......

问问罗平的一些高龄长辈,肯定不少人有过染衣服的经历。

之四:十字街大火

记不清是1974年还是1975年夏天,位于罗平县城交通要道十字街口的一栋民房突发大火。听到街上嘈杂的呼救声,我随着人流冲到印刷厂门前,腾腾的热浪扑面而来,冲天的火光夹杂着噼里啪啦的爆裂声,失火民房周围的建筑物上站满了消防员和帮忙救火的街坊邻居。在他们中间我发现了一个熟悉的身影,是罗一中高15班郑毅同学!只见他不时帮助控制扭动着的高压水带,不时接过地面传上去的盆盆罐罐将水泼向熊熊烈火,身上的白背心早已湿透......

这也许是罗平有史以来最为严重的一场火灾!救火者筋疲力尽,观望者目瞪口呆,火灾给人们敲响了安全防火的警钟,亦由此见证了人性的光辉!

致敬——临危不惧一贯助人为乐的郑毅同学!

致敬——出生入死的消防队员!

之五:扯松秋果

扯松秋果即摘松果。那年头没有什么天然气罐装煤气,甚至蜂窝煤在罗平都未见,一日两餐都靠风炉(即煤炉)来完成。煤炉烧的是自己用加了黄泥的原煤(即煤粉)和着水做成的煤饼,而松果则是常用的引火柴,虽然街上可以买到,但由于众所周知的原因,家长总是鼓励小娃们自己上山摘松果。当然,承诺给每个小娃八分钱,买两个小饼子带上山去做晌午以作奖励。

摘松果的地方通常是良马山一带,当时算是郊外,所以一般是两三个家庭组队进行。其中一个固定组合是田家老大老二,赵家则多一个老三,一共五人。摘松果的工具是绑在长竹竿上的镰刀,将镰刀勾住长满松球的松枝用力往下一拉,整条松枝就齐根脱离主干落地。

每当摘果日当午,汗滴树下土时,一声“吃晌午了”,大家欢呼着坐在松树下,耳边吹着呼呼的山风,嘴里咬着香喷喷的小饼子,心里就别提有多美了。

记得有一次尚未到晌午时间,两个小弟吵着要求提前吃饼未获批准,于是赵家老三便哼起一首自编小曲儿“黑心肠,林哥小队长……”以示抗议,调子类似 || 3 5 3 35 | 6 56 53 - ||,抗议归抗议,姐姐的话还是要听的......

夕阳西下,挑着装满松果的担子下山,进城,雄赳赳气昂昂踏进家门……

之六:花纱布公司旁边的狗肉汤锅

又是街子天,花纱布公司旁边的空地上,三块石头架起的狗肉汤锅总有那么三、四个,路过的人们必须具备强大的意志力才能抵御香喷喷狗肉汤锅的诱惑。

狗肉汤锅主角当然是狗肉,但打蘸水的佐料却也绝对不是简单的配角。罗平的佐料品种之多味道之鲜可称天下第一,仅辣椒就有油辣子、糊辣子、磨辣子几种,酱油是味精酱油最好,其他如花椒、八角、草果、芫荽、葱、姜、蒜、薄荷、酸菜、昭通酱、水豆豉等等,数不胜数。

当年享用两毛钱一碗的狗肉算得上是件奢侈的事。有几次捏着好不容易凑足的硬币,却始终没有勇气蹲下干上一碗,皆因看过来看过去蹲在那里大快朵颐的都是些青壮年汉子,没有女同胞尤其是小姑娘的位置,故未能一饱口福。

真遗憾,当时为什么没想到端一碗回家去呢?!

之七:罗一中教学楼前的大影壁

沿着弯弯曲曲的田间小道,走过一座小石桥,便进入了罗平一中的大操场。横穿操场,登上几级石阶,迎面可见一面大影壁。影壁亦称照壁,其功用是作为建筑组群前面的屏障以别内外,并增加威严和肃静的气氛。

当年罗一中这座大影壁的正面工工整整地书写着毛主席语录,中幅为横排正楷体“学校一切工作都是为了转变学生的思想”,左右两侧幅分别是竖排的“领导我们事业的核心力量是中国共产党,指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义”;背面则是狂放流畅的毛体“好好学习,天天向上”。

课间,莘莘学子们随着下课铃声走出教室,鱼贯而出,绕过影壁步下台阶,随着影壁上的两个高音喇叭播放的乐曲做起第二套广播体操......

影壁见证了一代代一中园丁们为罗平教育事业呕心沥血无私奉献,也见证了千千万万罗平学子为了祖国为了明天勤学苦读拼搏发奋。

如今,教学楼早已更新换代,影壁已不复存在。如想一睹真容,只能看看老照片了。

之八:华大夫

神似电影《小兵张嘎》中反面人物白胖翻译官的水电十四局职工医院放射科医生华大夫,当年在罗平算得上是一个知名人物。其神奇之处在于,将十几张胸透申请单收在手里随手一摞,病患者依次进入放射室,全部透视完毕也不曾听他叫一个名字。少许,一张张盖着“正常”印章的报告单已放到门口让患者自取。速度之快令人惊奇。

于是大家无不佩服其超群的记忆力,竟然瞟一眼就将每个患者的名字熟记于心,并由此推断其专业技术水平了得。一传十,十传百,十四局职工医院放射科几乎抢了县医院放射科的饭碗。

如今想来不觉哑然失笑,如果该批受检者胸透均无异常,管他是谁通通盖上正常印章就是了,如有异常再核对姓名不迟。毕竟正常者多异常者少。也许少数聪明人当时就明白了这回事,但也丝毫没有动摇华大夫在大家心目中的神圣地位......

之九:蘸水粑粑

儿时罗平大部分家庭一日两餐,清晨上学的小娃们也都是空腹出门。偶尔有条件在大食堂门口烤炉上买个六分钱的大蘸水粑粑,或者三分钱的小糖心粑粑,家庭富裕的再来一碗豆浆稀饭,不知会引来多少羡慕的目光。

蘸水粑粑是大米蒸熟后再经碓窝的捶打,做成的直径20公分左右的薄饼,食用前先在烤炉上烤至两面焦黄,再抹上油辣子及味精酱油调成的蘸水,还没等卷成一卷拿在手里,胃液便开始分泌,不由得先吞起口水来......

蘸水粑粑如今叫烧饵块,品种也比儿时多了不少,还有中间夹根油条的。蘸水的花样更是层出不穷,有花生酱的、卤豆腐的、甜酱的等等。

每次回乡我总要拉着小妹去买两个烧饵块。然而粑粑依旧,却再也吃不出儿时的味道了......

之十:大旅社,三层楼

红星街,是上个世纪六、七十年代罗平县城的主街。如果没记错的话,在这条老街上,从东头数过来,应该是木器社,东屏小学(曾用名罗平县第二小学、红卫小学),以及文教局、法院、早期统称县委会的县委县政府、文化馆、县招待所、东风大食堂,接着就到了大树脚巷子口的县医院门诊部、花纱布公司、赫赫有名的俞小强生产队大本营、银行、邮电局、大旅社、城关供销社、财政局、新华书店、老妈妈卷粉店、上百货公司、下百货公司、副食品商店、印刷厂......而位于城关供销社正对面的大旅社绝对是当时罗平县城的地标性建筑。

那时罗平县城建筑多为平房或两层楼房,包括罗平最高行政机构县委会也不例外。而大旅社则傲视全城,是罗平唯一的一座三层高楼。

之所以说大旅社是地标性建筑,是因为每逢有人问路,回答的人不是像北方人那样告诉你向东向西,而是直接说在三层楼对面,或者过了三层楼再走几步就是了。也是,一个外乡人刚刚到埠,哪里分得清东西南北。但一说三层楼,无人不晓,准确定位。

然而,住大旅社所需不菲,进城看病或办事的普通百姓一般是不舍得掏这笔钱的。能在大旅社留宿者通常是衣冠楚楚提着公文包到罗平公干的公家人即国家干部,又或是外地国营商店采购员。

大旅社小小的登记售票窗口正对大街,每逢有人站在窗口前办理住宿登记手续,儿时的我不免要多看上几眼,觉得这窗口是那么神秘那么高不可攀,甚至连冒充找人混进大门去溜达溜达的念头都不曾有过。

罗平城楼第一高,试问罗平同龄人,可曾有过进入大旅社,登上三层楼的经历。

我的大姑

作者:荻芦雪

我只有一个姑姑就是大姑,大姑有六个弟弟,我父亲排行老六,我还有一个七叔。大姑与我父亲相差十八岁,父亲的名字都是大姑起的,大家都说大姑脾气温和像爷爷但又像奶奶一样威严能干,还跟着爷爷认了字但不太会写,从小就帮着爷爷奶奶干活照顾弟弟们,我对爷爷没有什么印象因为爷爷在我没出生时就去世了,家里就奶奶和大姑在操持一大家,奶奶年老后就是大姑当家了,弟弟们牛高马大但无一不敬畏矮一个头的大姑,就连在部队工作的严厉的父亲只要大姑在场就不敢训斥我,我小学时如果考试没考好怕挨骂,就盼着大姑在我身边,只要大姑说话,父亲就不再坚持,大姑非常疼爱我,我不知道大姑是不是也同样疼爱我的堂姐堂妹堂兄堂弟们,我已没有印象了,母亲说生我的时候她很年轻又奶水不足,看我出生时像只小猫心想着怕是养不活了,都是靠好脾气的大姑去讨人家的奶水喂我,直到我可以吃米粉吃鸡蛋,天知道大姑要如何为我开口求人如何许诺如何践诺才讨得来口粮,我只记得小时候只要跟大姑说出我的要求我的想法大姑就一定会帮我得到实现,在我的心中大姑是天底下最好的最完美的大姑,有大姑在我就什么都不怕,在我拿到的第一次工资收入我就迫不及待地邮寄一部分给大姑,希望可以表达我对大姑的喜爱与尊敬。

我渐渐地长大,我的伯伯叔叔们有的离开了家乡到其他城市安家,有的自己有了家庭离开了大姑家,大姑也渐渐老去,姑父去世了,一子二女们都离开大姑离开家乡各奔前程了,最小的七叔便留在家乡照顾大姑,有一年七叔来探望我们一家,与父亲谈论大姑从前的事情,我在旁边也听了一耳朵:“......钱都是攥在她手里,要钱用都得问她,但她总说没钱要去借才有,于是真的出门去转了一圈回来就有钱了,其实都是你寄给她的钱......”我听了大吃一惊,大姑怎么会骗人呢?大姑是个多好多完美的大姑怎么可能会这样做呢?我偷听来的对大姑形象有负面影响的这件事情一直让我无法释怀,有段时期甚至不太主动和大姑联系了,直到我成年成家知道了在上个世纪七八十年代的华北农村一大家子生活的艰辛与不易,作为掌门人的大姑性情温和不是靠气势汹霸镇人,而是练达人情方可将日子过得长安久治,我的大姑依旧是永远都是天底下最好最完美的大姑。

部分学员作品

解决素人下笔难的三大痛点

“文心笔谈——我在文化馆学写作”系列活动,广东省文化馆共邀请了六名在文化、文学、艺术领域有专长和积累,作品活跃的作家及内容创作者担任讲师,包括:陈思呈、荆方、王春燕、圈圈、陈小庚、李杨。他们将以文学大家的经典作品为基础教学素材,通过文学阅读、文艺鉴赏、文化创作三大环节,打通素人写作难找主题、难找思路、难以下笔的三大难点。以读带写,以赏带练,用讲师独有的个人写作经验,带领素人轻松起步,快速找到适合自己的写作入门之法,为大众提供一套实用性强的主题文化课。学习结束后,优秀学员的写作作品还将在省文化馆文化刊物《广东公共文化》上发表。

精彩课程预告

“文心笔谈——我在文化馆学写作”系列活动从2023年3月持续至8月,每月邀请一名讲师完成两场主题课,具体内容包括:

《故乡是所有写作的第一素材》(3月,陈思呈老师)

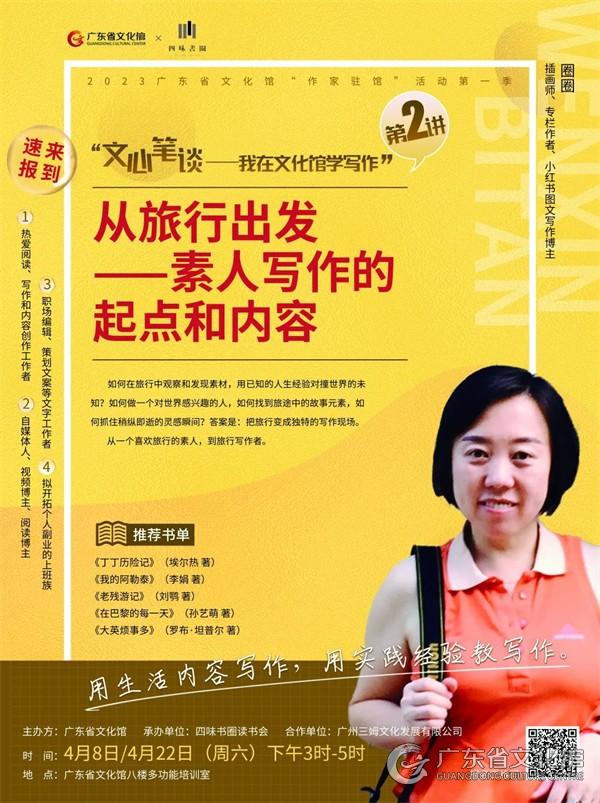

《爱上旅行的人最后都爱上了写作》(4月,圈圈老师)

《用阅读方式开始终生写作》(5月,陈小庚老师)

《经典里告诉我们的职场写作心法》(6月,李杨老师)

《读懂音乐密码,找到写作情绪》(7月,王春燕老师)

《记录生活,为时代造像》(8月,荆方老师)

报名信息

“文心笔谈——我在文化馆学写作”素人写作训练营(圈圈老师第一场、第二场)

报名时间:从4月5日15:00截止于活动开始前

活动时间:4月8日/4月22日(星期六)15:00-17:00

地点:广东省文化馆八楼多功能培训室

人数:两个班次共60人(先到先得)

温馨提醒

广东省文化馆每月都会发布当月活动内容及报名,欢迎大家关注广东省文化馆公众号,及时了解信息。也可提前加入本次活动的学员群二维码,入群了解更多资讯。

活动现场

活动现场

“文心笔谈——我在文化馆学写作”素人写作训练营

扫描上方二维码报名

扫描上方二维码加入学员群

相关推荐

- 全省联动共推艺起探AIGC活动, 激发群众文化创作创新活力

2025-12-17

- 【活动报名】2025年“在粤”系列活动第三期:“好玩有理·艺术在场”——文化创意互动展即将开幕

2025-12-17

- 广东省文化馆联盟召开2025年工作会议

2025-12-16

- 我的热爱,自在生长 ——2025年广东省文化馆公益艺术培训教学成果展示系列活动即将登场

2025-12-12