广东汉剧

广东汉剧原称“外江戏”,是以西皮(北路)、二黄(南路)为主要声腔的外来剧种,流入大埔约有三百多年历史。1927年,大埔湖寮人钱热储先生根据外江戏的历史源流,将其改称为“汉剧”。新中国成立后为区别于湖北的汉剧,而正名为“广东汉剧”,是广东三大剧种之一,现主要分布于粤东及赣南、闽西等地。

广东汉剧的声腔、板式、舞台语言都各具特色。舞台语言以“中州语音”为准,以西皮、二黄(南北路)为主要声腔。西皮曲调灵活,高亢激昂,流畅悠扬,婉转多腔,多用于抒发喜乐之情;二黄曲调平稳,宽广大方,优雅持重,常用于抒发哀怨。广东汉乐的曲牌杂调还兼有一些地方曲牌、民间小调和少量梆子、昆曲等,其板式分作慢板、原板、二六、二板、导板等。

广东汉剧的剧目丰富,有传统剧目19个,移植创作剧目64个,现代汉剧剧目37个,以折子戏居多。题材多取自古代的历史故事、神话传说、传奇演义和元明杂剧,代表性剧目有《百里奚认妻》、《广东案》、《蓝继子救嫂》、《梁四珍与赵玉粦》、《刘玄德过江招亲》、《郭子仪拜寿》等。汉剧伴奏大量吸收借鉴广东汉乐及粤东民间音乐,目前已整理的乐曲有612首,其中丝弦乐430首、清乐56首、大锣鼓23首、中军班音乐62首、庙堂音乐31首。伴奏特色乐器头弦(又称“吊圭子”),造型奇特,音色高亢明亮;打击乐器大苏锣则音色浑厚甜美,具有鲜明特征。

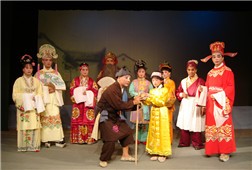

广东汉剧分生、旦、丑、公、婆、净、末七种行当,净又有乌净、红净之别。各行当发声、唱腔均有严格区别。老生、婆、丑等按原喉;生、旦按子喉发声;红净是以鼻音与假嗓、原喉合一发声,乌净则以原喉加鼻腔炸音发声,独具风格特色。

广东汉剧既保留了“中州古韵”,传承了我国中原地区古腔古调的戏曲精华,又吸收兼容了客家地区民间音乐、舞蹈和杂要表演等艺术形式,对研究我国地方戏曲的流变和传承具有十分重要的价值。

目前,由于受到社会娱乐方式多元化的冲击,汉剧观众逐年减少,特别是中、青少年对地方戏剧的兴趣逐渐淡薄,演出规模大幅萎缩,剧团大多难以为继;随着广东汉剧传人大多年老或谢世,专业艺术院校停办,广东汉剧面临人才青黄不接的困境,亟待加大力度予以保护。

名录推荐

佛山木版年画

2019-06-25

惠东渔歌

2017-04-17

传统中医药文化(陈李济传统中药文化)

2017-04-16

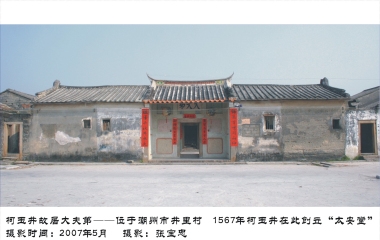

中医传统制剂方法(太安堂麒麟丸制作技艺)

2017-04-14